La semana pasada me enteré de que las magdalenas de las que hablaba Proust no se parecen en nada a lo que yo me había imaginado. En la pastelería del Ritz de París se hornean todos los días cientos de réplicas del dulce del que hablaba el autor de En busca del tiempo perdido y cientos de turistas hacen cola para probarlas. Yo fui una de las personas que sucumbió al reclamo del comptoir repostero que han abierto en la parte trasera del hotel más famoso del mundo. Es un lugar tan edulcorado como el producto que venden: con las paredes, los techos y los muebles íntregramente pintados de rosa (pastel, ¿qué tonalidad, si no?), desprende un olor suavemente dulce que no llega a empalagar sino que invita a comerse hasta las cajas, redondeadas. Allí fue donde descubrí que la magdalena francesa no es como la española: se cocina con muchísima más mantequilla, su aroma a vainilla es inconfundible pero sobre todo su morfología es diferente: esta tiene forma de concha.

Las magdalenas de mi niñez las hacían en el barrio ponferradino de Flores del Sil, en el obrador de un panadero llamado Abel quien con su manga pastelera rizaba un moñitos de masa dentro de moldes tableados —como una de esas faldas cursis de uniforme de colegio— que sacaba del horno convertidos en tetillas de bizcocho. Las metía en bolsas de medio kilo. Recuerdo esperar con un taza de cacao con leche humeante entre las manos y las piernas colgando al borde de la silla a que mi abuela abriese la panera y sacase, del mismo lugar donde escondía las hogazas gigantes que rebanaba con destreza, los pastelitos marrones cuyo pezón mojaba en la leche y mordía cerrando los ojos. Abel aprendió el oficio de su padre, que a su vez lo había aprendido del suyo y todos ellos juntos suman tres vidas enteras de madrugones imposibles para abastecer de pan gente humilde que no exigía más que una miga esponjosa.

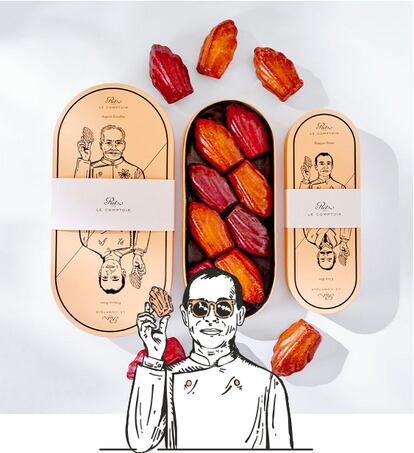

El pastelero del Ritz se llama François Perret y es una auténtica estrella en Francia, donde la repostería es el octavo arte. Y hablamos del país que inventó la Nouvelle Vague y del hotel donde se fundó la hostelería moderna. Perret aprendió en grandes templos parisinos: el Meurice, el George V, el hotel Lancaster o el Shangri-La Paris. En 2015 se incorporó al Ritz Paris para firmar el menú de dulces de todo el hotel pero en particular el té francés que ofrecen en el Salón Proust, donde todos los pasteles están inspirados en sabores de su propia infancia: el cigarrillo ruso, el osito de malvavisco o la barqueta de avellanas a él le hacen viajar hacia un lugar concreto de su pasado en el que fue feliz comiendo a dos carrillos. De paso, viajan los demás. Y sin embargo en su comptoir parece haber viajado en realidad a la infancia de los españoles: su producto estrella el pasado San Valentín era una magdalena cubierta de un chocolate rosa a juego con todo el local. Al morderla, un breve crujido anticipaba una litosfera de bizcocho borracho, un núcleo externo de crema y uno interno de mermelada de frambuesa. Al estallar en la boca era una versión inauditamente refinada de ese pastelito llamado Pantera Rosa que a tantas generaciones transporta al patio de un colegio. Como si París de pronto estuviese en Flores del Sil.

Puedes seguir ICON en Facebook, Twitter, Instagram, o suscribirte aquí a la Newsletter.