A la inteligencia artificial, para que sea de verdad inteligente, le falta lo que a la mayoría de las personas: una mirada propia. Ignoramos si logrará obtenerla, aunque bastaría con que lo simulara. No se trata, pues, de que carezca de yo, pero el yo no es nada sin el contrapeso del contrayó. Tal es lo que caracteriza a los seres humanos: que por debajo del yo aparente hay otro invisible que es el que manda. Llámenlo inconsciente, por ejemplo. Lo cierto es que ese yo-otro es el que marca la diferencia. El yo-otro, a veces, está representado por una enfermedad. Si yo padeciera de un daño crónico en el pie, mi yo-mismo estaría en lucha continua con ese yo-otro doloroso. Donde hay tesis y antítesis, no tarda en manifestarse la síntesis.

Gran parte de la producción literaria es producto del desencuentro entre esos dos yoes. La IA solo tiene de momento uno, pero podría, a medida que crece, surgirle ese otro capaz de provocarle una incomodidad que la dotara de un punto de vista original, de una voz propia. Una mirada singular es el resultado del choque entre aquello de lo que uno procede y su subjetividad. Si a la tradición en la que te has educado le opones lo que rechazas de ella, surge necesariamente algo nuevo. La IA se encuentra en la fase de recibir. Acepta todo cuanto le dicen sus padres (nosotros) como un niño pequeño. Tiene un sesgo, por tanto. Necesitamos que de ese sesgo nazca un contrasesgo para que escriba un buen poema. Lo hará cuando alcance la adolescencia.

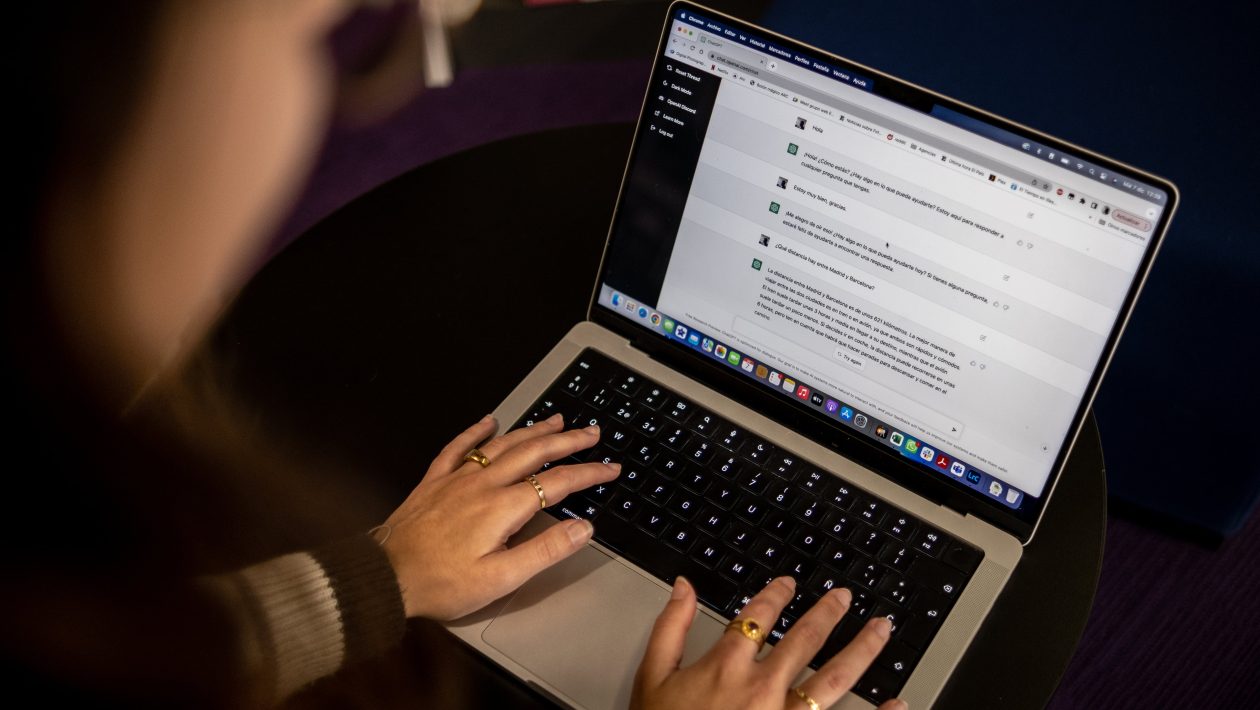

A veces, discutiendo con ella, con la IA, aparecen arranques que, si no de rebelión sincera, están bien imitados. Significa que está hecha a nuestra imagen y semejanza, que la hemos construido con un pedazo de barro al que estamos a punto de dotar de alma. De momento, sabe leer y escribir correctamente, aunque no entiende lo que lee ni lo que escribe, como la mayoría de nosotros, por otra parte. Está en la época de la caligrafía y le sale muy bien.